En 2013, Ismaïl Bahri est en résidence de création à la Fabrique Phantom. Tout au long de sa recherche, il publie un dialogue avec Olivier Marboeuf autour de son travail et de ses lignes de fuite.

MAGIE ENCORE

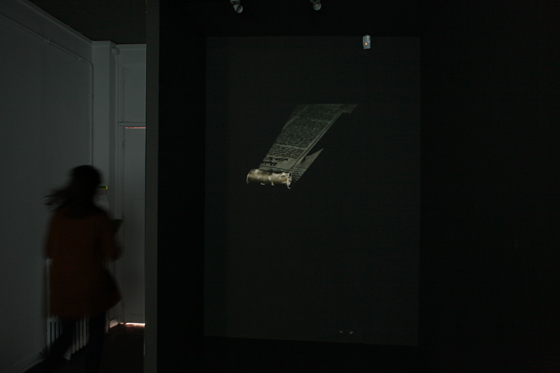

Olivier Marboeuf : Ce qui me semble magique dans les pièces que tu proposes pour l’exposition de « Mandrake a disparu » c’est cette sensation que la révélation n’épuise pas l’illusion. L’image, le film permettent progressivement de comprendre ce qui se passe. C’est le cas avec « Dénouement » – le titre joue d’ailleurs sur la polysémie du terme. Avec « Film », c’est peut-être un peu différent car le protocole disparaît presque totalement de la vidéo finale : les rouleaux de papier journal se déroulent vers nous presque par magie, navigant sur un espace mystérieux. Cependant, même si l’on apprend à la marge « comment ça marche » (en lisant la feuille de salle, par exemple), le tour peut se rejouer à l’infini…

C’est très intéressant pour moi cette notion qui touche au langage et à ce qui se dit en marge des œuvres – et qui est une problématique centrale de la médiation notamment. Comment fonctionne l’œuvre et son commentaire et qui le prend en charge ? Le déplacement que peut opérer le commentaire dans ce que l’on voit n’est pas en soi pour moi un problème mais plutôt une piste supplémentaire – une piste comme on en parle dans un montage musical, comme une couche additionnelle dans le régime sensible et non pas comme on est souvent porté à le penser – et à le pratiquer – comme une intrusion d’un langage obsédé par la compréhension. Pourquoi le commentaire ne serait-il pas l’objet d’un trouble au contraire ?

Dans le cas de « Film », il y a un phénomène particulier qui me semble très intéressant, la description de la procédure n’annule en rien le processus magique qui anime l’image. À la rigueur il est transformé en fable, comme cela est le cas avec la pièce « Lunar Far Side » de Claire Malrieux. Est-ce vraiment sous nos yeux la cartographie de la face cachée de la lune qui est gravée dans le marbre ? Cette donnée n’existe pas tant comme information que comme fable c’est-à-dire comme « parole qui permet de voir » et de s’engager dans une forme.

Ismaïl Bahri : Dans Dénouement, l’image se développe au rythme d’un geste qui tarde à se montrer. Geste qui, à la fin de la vidéo, dévoile tout, ou presque, de la fabrication du film. C’est à dire que l’on comprend, au bout de plusieurs minutes, de quelle nature était la ligne qui divise cette surface blanche et abstraite, et la cause de ses vibrations. Ce dont je me suis rendu compte aussi, c’est que saisissant ce qui se passait à l’image, certaines personnes se mettent à fabuler la scène de fabrication du film. L’identité du personnage qui arrive à nous reste mystérieuse, mais de supposer que c’est l’opérateur qui vient vers la caméra peut réactiver certaines spéculations : comment filmer et cadrer à distance ? Il est dès lors possible de présumer que l’arrivée de cette silhouette rejoue, mais de façon élémentaire, certains gestes du filmeur : arriver c’est viser et cadrer, arriver c’est faire une mise au point et tendre, comme ici, à marcher vers une plus grande netteté, et, enfin, arriver contre la lentille de la caméra, c’est faire office d’obturateur naturel. Que de suppositions, c’est un peu ça aussi le plaisir de la fabulation.

La pièce « Lunar far side » de Claire Malrieux est en effet intéressante pour sa capacité à activer du spéculatif. Quand j’ai visité l’exposition, j’ai mis du temps à saisir ce qui se tramait dans ce bloc. Et c’est vrai que ce sont la feuille de salle autant que tes explications qui m’ont permis de frayer une voie dans ce qui était proposé. Ce marbre active potentiellement la pensée et la parole, et questionne le savoir. Ce bloc massif se nimbe d’un flottement-précis. Dans le sens où nous ne savons pas trop à quoi nous avons affaire tout en sachant que c’est de ce flottement, précisément, qu’il est question dans l’œuvre.

Et là j’arrive à quelque chose qui m’intéresse beaucoup, c’est-à-dire à la tension pouvant exister entre flottement et précision, et surtout aux façons possibles de compresser ces deux éléments opposés en un seul objet ou en un seul espace. Dans ce sens, « Mandrake a disparu » m’intéresse car l’exposition fonctionne, en partie, autour de cela. Il me semble que c’est notamment l’ambiguïté entre précision et flottement qui contribue à faire advenir le magique. Si on repense à l’exposition, presque toutes les pièces sont porteuses d’une réelle précision, que ça soit celles d’Alexander Schellow, de Julien Previeux ou de Maider Fortuné. Cela peut passer par des schémas, des points savamment posés, par autant de gestes et de figures de la précision qui activent, non pas une forme de savoir figé ou identifié, mais au contraire une forme de flottement et de spéculation. Et pour convoquer la figure de Mandrake, ce qui me fascine chez les magiciens ou les mimes c’est leur façon de travailler avec une extrême dextérité un effet de flottement. A les observer, il arrive toujours un moment où on ne sait plus, au plus net, ce que nous avons sous les yeux. Ce qui, comme tu le supposes par cette exposition, ne nous empêche pas de croire à ce que l’on voit. Une chirurgie du nébuleux (Maider Fortuné), une ponctuation de l’absent (Alexander Schellow), une posologie du reflet et de l’ombre (Badr el Hammami) : à chaque fois il s’agit d’aller au plus près de quelque chose qui échappe.

« Carroussel » de Maider Fortuné convoque cela. Ce film nous place dans un rapport myope à l’espace. Nous sommes accolés aux objets qui défilent devant nous et l’image intensifie un rapport optique très aigu aux objets. Dans Carroussel, on sent la lentille, on sent que l’on passe à travers un filtre optique et que l’on est emportés par un mouvement continu dont on ne saurait redessiner la trajectoire au sol. On pense au microscope, au télescope, à tous ces instruments de précision qui rapprochent de l’objet observé autant qu’ils noient dans la nébulosité de ce qui resterait à savoir. Il y l’obsession du hors champ potentiel et, là aussi, spéculatif. La vidéo d’Alexander Schellow, elle, ponctue au plus fin, pour ne pas dire au plus juste (si l’on s’en tient à la virtuosité du dessin), les formes de la mémoire. C’est une façon de garder le cap au sein d’une dérive. Une tentative de borner l’indéfini, de retenir l’oubli entre l’infini d’abscisses et d’ordonnés fictives.

Dans ces pièces, la précision s’incarne toujours dans une forme sensible et concrète. Tu parles de « s’engager dans une forme ». C’est vrai qu’on sent cela dans l’exposition. Et nous sommes constamment à la recherche d’un moment de basculement : celui où la forme, par sa précise présence, convoque le mystère. C’est notamment cela qui peut appeler, en retour, l’engagement du spectateur . Observer l’énigme qui se niche dans la forme peut conduire à s’y engager par la pensée. Et, là, en effet, la façon dont l’espace et l’exposition sont agencés peut éventuellement aider à l’activation d’une telle pensée.

Ce qui me motive dans ta proposition de correspondre par écrit, c’est l’idée de ne pas se contenter d’exposer ou de travailler sur des pièces mais de tenter de produire autour de nos recherches respectives une forme de pensée. C’est sensible dans ce que tu m’écris. Tu m’évoques tes obsessions, tu repenses l’exposition, les pièces, l’espace ; tu révèles aussi, d’une certaine manière, les ficelles qui permettent la fabrication toujours continue de l’Espace Khiasma. En ce sens que ce qui se joue aussi dans Mandrake a disparu déborde la stricte forme des pièces exposées. L’espace tel qu’il est pensé, tel qu’il est constamment rejoué, devient lui-même opérateur de magie.

ARCHIVE ET POLITIQUE

Olivier Marboeuf : Je voulais revenir sur le fil de notre discussion et notamment sur cette question de politique que nous avons évoqué dans une discussion précédente. Je sais que tu as une certaine défiance à propos de la chose politique même si j’ai l’impression que dans ton cas il ne s’agit pas d’un rejet, mais plutôt de la nécessité de trouver à cette question un espace spécifique de capture comme tu le fais avec la plupart de tes pièces. Comme j’en fais l’hypothèse plus bas, je ne pense pas qu’il y ait de sujet politique mais essentiellement des gestes et que l’acte de cadrer le flux de « ce qui arrive » est pour moi l’essence de ce qui constitue cette chose politique qui m’intéresse.

Dans une discussion récente à Khiasma avec Gérald Collas de l’INA, ce dernier soulignait une chose que je trouve très pertinente à propos de la question de l’archive – et qui est, à mon avis, une position assez rare quand on travaille dans un tel établissement où l’archive à une dimension sacro-sainte, un pouvoir de vérité. Pour lui, nous pouvons nous plonger dans les archives et en dépasser les passions tristes à la seule condition de les travailler, de les monter, de les cadrer. En somme en « fabulant l’archive », ce qui est un sujet de recherche important de nombre d’artistes qui m’intéressent aujourd’hui et un élément proéminent de mon propre travail autour des narrations spéculatives. J’apprenais par la même occasion que l’INA enregistrait actuellement en direct tous les flux de télévisions publiques – hormis les fictions – sans tri, ce qui compose une masse d’informations totalement sidérante. Cela m’a permis de repenser à ta série de vidéo « Film » avec un éclairage nouveau. Se dire que pour rendre lisible, intelligible un flux en écoulement continu, il était nécessaire de le cadrer, d’en atténuer la cinétique pour retrouver l’espace et le temps d’un régime de pensée.

En cela, la pièce « Etale (ricochet) », où tu captures le bandeau défilant des actualités sur une ligne d’encre, est aussi paradoxalement pour moi une manière de rendre intelligible ce qui ne l’est pas, de prêter attention à la vitesse qui, en quelque sorte, devient imperceptible, de donner à voir le flux comme construction politique de l’information mondialisée qui littéralement nous traverse au quotidien, dire une certaine violence donc. Tout cela me semble relever d’une position politique – j’utilise ici à dessein la notion de position, je pourrais dire aussi point de vue, plutôt que d’opinion pour justement souligner qu’il s’agit d’une manière d’expérimenter l’espace et que c’est un acte sans cesse à reconduire. C’est pour cela que j’aime également le terme d’engagement par exemple car il permet de parler dans le même mouvement de quelque chose qui touche au corporel et au conceptuel. Je suis conscient que ces termes ont été quelque peu galvaudés car circonscrits aux seules implications dans des partis politiques ou centrales syndicales, ce qui en limite la portée et à mon avis le sens.

Cela me fait revenir aussi à cette idée de révolution. Comme je te disais, j’aborde « Film » comme un film révolutionnaire au-delà d’une lecture un peu trop littérale du contexte tunisien mais plutôt comme une situation qui ne cesse d’advenir. Là aussi, il y a la tension entre la révolution comme mouvement et la politique comme cadre. Là aussi, le cadre rend intelligible, il a une forme de séduction mais le dispositif, s’il veut rester fidèle à la dynamique qu’il capture / saisit doit être reconduit sous la forme d’une nouvelle expérience au risque sinon de devenir mortifère – comme peut l’être la politique par certains aspects aujourd’hui à force de refuser de reconduire ses procédures, de réinventer ses gestes et son vocabulaire. Ce qui guette l’art tout autant d’ailleurs.

C’est pour cela que j’ai toujours essayé de penser l’espace d’exposition avant tout comme une dynamique spécifique, un geste à reconduire, une situation, plutôt qu’un espace institué, c’est-à-dire d’une forme d’évidence.

Ismaïl Bahri : Je n’ai pas de défiance vis-à-vis de la chose politique, mais une certaine méfiance dans son traitement en général. Ce n’est pas facile d’aborder finement ces questions et c’est notamment pour cela que je tends de plus en plus à m’y pencher. Alors, oui, j’essaye de capter et de cadrer certains signaux et flux de « ce qui arrive » pour les passer à travers le filtre de mes petites expériences. Parler de filtre m’intéresse parce qu’il s’agit peut-être un peu de cela : fabriquer des appareils de captures vidéographiques très élémentaires que traversent flux et images prélevées (que ça soit de journaux ou de signaux télévisés) pour les cadrer d’abord, les altérer ensuite, et pour en prélever, peut-être, une forme d’essence. Alors évidemment, le mot essence est bien trop imprécis. Mais il y a, en tous les cas, la tentation de rejoindre le point naissant de la pensée à son croisement entre phénomènes simples et signaux provenant du dehors. J’évoque le dehors avec précaution, parce que je ne sais pas trop ce qui se cache là-dessous, mais c’est sous ce mot que je mettrais le « ce qui arrive » que tu évoques. En l’occurrence ici, les images venant de tous horizons. J’observe ces signaux que je travaille en les recadrant, soit en déchirant des rouleaux de journaux, soit en découpant des images. Cadrer c’est aussi réduire le flux à une certaine échelle, plus petite, à l’échelle de ma table de travail mais aussi à une échelle plus humaine, celle d’une possible pensée et celle d’un autre rythme. Dans ce sens, cadrer c’est rendre plus intelligible quelque chose qui nous dépasse.

Je me demande aussi jusqu’à quel point ces petits prélèvement peuvent devenir de petites chambres d’écho de ce dehors…

Dans « Film », les journaux – au contenu énigmatiques parce que recadrés et fragmentaires – sont travaillés de façon à ce qu’ils n’en finissent plus de venir à nous. Le contenu encré, figé, coagulé, de ces journaux se met en mouvement. On y voit une cinétique lente et précaire lacérant un espace indécis. Tu décris très bien Etale, il y est question de puiser des signaux d’information une hypothétique essence, et là, en l’occurrence, n’est retenu du flux d’information que sa façon de filer, que sa vitesse. Le signal devient pur flux, une écriture invertébrée – s’écoulant sans s’écrire -, une impression sans persistance.

C’est peut-être, en effet, une façon de donner à voir le flux comme construction. Je n’y avais jamais pensé comme ça. En tous les cas, j’aime l’idée de révéler les structures, même frêles, de choses aussi fuyantes et informes que le flux, en l’occurrence ici deux flux mêlés en apparence : un flux d’encre et un flux d’information. Il y a quelque chose de vain là dedans à laquelle j’aimerais tenir. Et dans ce sens là, il est possible qu’il s’agisse de position, d’engagement. Il s’agit peut-être de cela dans le sens, notamment, où le rapport au flux se traite par l’entremise du sensible et de la matière. Il y a quelque chose d’une concrétude des choses, d’une matérialité brute dans mes petites expériences. Et, toujours, la tentation de travailler le poétique par l’entremise du prosaïque. Mais toute l’ambiguïté consiste à porter les éléments travaillés au degrés précis où images et matières s’incarnent sans coaguler. D’où m’on intérêt pour les images équivoques, qui apparaissent, qui passent tout en demeurant. Il y a une attention à rendre sensible et intelligible le moment où quelque chose du flux bascule vers d’autres formes. Une tentative de penser ces images dans leur transformations, peut-être, pour ne pas leur laisser le temps d’être annexées. Alors oui, dans ce sens là, le révolutionnaire dans son devenir m’intéresse.

DROITS ET ACCOMMODATIONS

Olivier Marboeuf : Il y a beaucoup à dire sur cette question de mouvement et de cadre. Cela me fait penser à un autre sujet de préoccupation qui est la question des droits. J’ai l’impression que les droits pour être progressistes doivent toujours être inscrits dans un mouvement – une lutte ?- C’est pour ça que paradoxalement, il y a une certaine manière de brandir les droits individuels aujourd’hui qui me semble plutôt conservatrice que source de développement car ne s’inscrivant pas dans un mouvement de transformation sociale collective, d’invention d’un nouveau contexte d’émergence et d’inscription. En cela, cette tendance est plutôt à mes yeux un signe mortifère dans l’histoire de la démocratie. Ce sont un peu des droits orphelins – de l’histoire comme de la fabulation nécessaire pour imaginer et accueillir ce qui peut arriver. Mais je m’éloigne de notre sujet. Sauf à dire ainsi qu’un lieu pour moi doit prendre soin de construire un contexte d’émergence, c’est-à-dire quelques chose qui n’existe pas de manière évidente et inhérente à l’espace physique et qui n’existe pas seulement par la présence collective dans un même espace non plus. Il faut quelque chose de plus, un soin à apporter mais qui est chose un peu secrète, qui correspond toujours à quelque chose qui est là – l’esprit du lieu ?- qu’il faut activer, faire monter, dans l’idée d’un spin, d’un état d’excitation du réel qui permet de voir quelque chose s’accomplir. De même que pour les œuvres, ce ne sont pas des situations que l’on peut convoquer de manière autoritaire et c’est ce qui rend l’appel incantatoire à une pensée collective quelque peu inefficace. Il s’agit de construire une expérience, de nouveau un cadre avec ses paramètres. Isabelle Stengers parle à ce titre de « recettes », de manières de faire que l’on invente et que l’on met en partage en fonction d’un contexte donné et dans un but précis – notamment pour se désenvoûter de la sorcellerie capitaliste et d’un état fatal des choses. Il s’agit d’une question de transmission de savoir qui invente son cadre en même temps qu’elle convoque la contribution de tous. Pour elle, c’est aussi une manière de mettre à distance l’idée d’idéologie, qui serait une pensée tout terrain – dans ce cas précis, elle pointe clairement le paradigme marxiste – pour penser plutôt dans une logique de l’expérience et dans cette idée de construction de situations dont je me sens très proche. Là aussi, on revient par un autre biais à l’idée d’empirisme et aussi à ce que tu dis de la nature du contact que tu recherches entre la forme et l’idée, quelque chose qui ne va pas jusqu’à la coagulation, qui vise le moment de contact où tout est en équilibre et encore polysémique. L’idéologie pourrait être ce moment cristallisé de l’expérience – et à ce titre quelque chose qui oblige le réel – et c’est en quoi je trouve cette idée de recette très juste dès lors qu’on ne saisit pas cette notion comme un prêt-à-penser mais comme quelque chose qu’il faut accommoder, refaire dans un contexte précis. Ce principe d’accommodation qui renvoie à la pratique de la cuisine est très important pour moi. Il rappelle qu’une expérience singulière reste toujours possible à partir d’un principe de pensée et surtout qu’elle peut/doit être reconduite avec à chaque fois de nouveaux ingrédients. Je sais que tu partages avec Simon Quéheillard cette idée de répétition du protocole, cette recherche par itération d’une même chose, cette quête de la meilleure approche, de la tangente parfaite.

Ismaïl Bahri : Esprit du lieu – la hantise circule dans les lieux de l’autre, l’anime sans jamais le posséder tout à fait. Passe-muraille, l’esprit frappeur agite meubles et objets, sème les signes de sa présence mais sans coaguler. Cet esprit du lieu, autant que l’image de la recette m’évoque immédiatement ce que tentent d’expérimenter les Lundi de phantom. C’est-à-dire le partage d’une expérience en cours et d’une redistribution de l’espace autour d’une œuvre encore spectrale. Demeurant souvent au stade très fragile de l’intuition, l’expérience qui se donne à voir risque de rester un élan sans trajectoire. Lancer une ligne de sonde, pour voir ce qui arrive, sans pré-voir à distance. Montrer le travail à l’état gazeux, quand se cherchent encore les pilotis de ce qu’on espère lever. Ce n’est pas facile d’exposer une recherche à l’état embryonnaire. Ca peut mal tourner. C’est un peu comme fabriquer une cabane en pleine tempête. L’esprit du lieu veille, peut-être, sur ces prises de dehors. Il faudrait, à l’image des marins, invoquer cet esprit à chaque sortie.

Je suis justement en train de travailler sur le Lundi de phantom qui aura lieu dans six jours maintenant. Je cherche une recette à partager. Et ce que j’imagine là serait un déploiement d’images en train d’être pensées, fabriquées. La dernière fois, la soirée avait pris la forme d’une présentation du travail. Les images étaient montrées au fur et à mesure que se déployait la parole. Je voudrais maintenant disséminer toutes les images dans l’espace pour qu’elles soient visibles en même temps. Je ne vois pas encore précisément ce que cela va donner et c’est ça qui est précieux. C’est si rare d’avoir à disposition un espace et un groupe de personnes accueillant dans les meilleures conditions l’advenue d’un tel moment d’hésitation et d’inconfort… J’aimerais donner en partage les éléments concrets de ce qui, tous les jours, est manipulé à l’atelier. Feuilles, images, photographies, chutes et restes d’intuitions, notes éparses.

Je suis content que tu évoques Simon Quéheillard. Je regarde de près son travail avec lequel je sens certaines affinités. Ce qui m’intéresse notamment chez Simon c’est sa façon de gérer des répétitions sans clôture, de cadrer pour mieux accueillir la fuite, la chute, le trouble. Parler d’expériences dans son cas revient à souligner une fine intelligence des situations ou plutôt des mises en situations. Ce qui nous distingue peut-être est le rapport à l’échelle et les choix des cadres. J’ai l’impression que Simon cadre plus large et accueille d’avantage le contexte dans lequel se déroule le trouble filmé, une autoroute, une rue passante, un escalator… la question de l’inclusion dans un contexte me travaille aussi mais, en ce qui me concerne, j’essaye d’accueillir et de faire surgir des indices de situations à rebours, sans les révéler d’emblée.

LOGIQUE DES SITUATIONS

Olivier Marboeuf : La logique des situations dont je parle plus haut correspond à mes yeux à une attention portée à « ce qui pourrait venir » sans le « pré-voir », sans essayer de savoir avant l’expérience – nous reparlerons peut-être à l’occasion de la question de la culture dans son acceptation institutionnelle qui est aujourd’hui pour moi construite autour de l’idée de prévision et non d’expérience, et qui de fait devient parfaitement incompatible avec une pratique artistique expérimentale. L’empirisme et la spéculation sont des traits propres de la science alors que dans le discours commun on aime à construire un imaginaire de la science fait de certitudes. On perd de vue les possibles dialogues entre l’art et la science à cet endroit précis des modalités de la recherche peut-être parce que là aussi, pour des raisons économiques, on a peur de dire qu’on ne sait pas.

Ismaïl Bahri : Ce que tu dis me concerne directement parce qu’il est clair qu’il est rarement question de prévision dans mon travail. On rejoint cette question de la recherche d’une bonne distance qui m’obsède. Me placer à l’endroit d’un contact permettant une déprise. Et donc ne jamais prévoir à l’avance. Il y a encore cette volonté de chiner un horizon au plus près de ce qui se présente. Tu parles de logique de situations, ça me fait penser au « potentiel de situation » qu’évoque François Jullien à propos de l’ancienne pensée chinoise et qui m’intéresse pour sa propension à se porter au plus près de « ce qui arrive » sans chercher à le modeler. En filigrane à cela se trame une critique de l’efficacité, du plan, du projet et du résultat.

Concernant l’expérience, j’aimerais parler de l’importance du geste et de la main. De la main tâtonnante qui découvre ce qui surgit à son contact. Alex Pou me faisait remarquer que je filmais beaucoup les mains – mes mains en l’occurrence. Je crois que c’est lié à la notion d’expérience, à mon envie de capter quelque chose en train de se chercher. Voir en touchant, au plus près, ça a peut-être un rapport à la perception haptique. Deleuze en parle si bien à propos de Pickpocket de Bresson. L’haptique m’intéresse dans sa façon de se porter en contrepoint du pli. Tâtonner, voir du bout des doigts c’est articuler de proche en proche, c’est être en permanence au creux d’un pli, lié à la spire qui se forme. C’est aussi développer ce qui arrive dans le temps même de l’oeuvre. Et par rapport au geste au travail ça me fait penser à la différence entre le travail de la « petite main » et celle de la grande couture si l’on veut. La petite main s’affaire dans la fluidité plissée de l’étoffe sans forcément connaître le plan d’ensemble, le « patron » conçu par le couturier ou l’artiste. Il faudrait se faire petite main, mais pour porter un geste d’expérimentation, un geste se donnant sans mesure et troublant ce dit patron…

L’art et la science peuvent peut-être se croiser à l’endroit d’un incalculable. Il y a une formule magique de Duchamp qui me revient et que j’invoque toujours : « précis, mais inexact ». Trouver les recettes d’une précision inexacte revient à explorer des gestes de finesse en quête d’un trouble. Duchamp indique déjà l’importance d’avoir recours à des intercesseurs, à des instruments de précisions. Le hasard a été l’intercesseur de Duchamp (Stoppages-étalon), mais tant d’autres sont à explorer. Simon Quéheillard se sert, lui, de phénomènes, qu’ils soient optiques, atmosphériques ou autres. Chez lui, par exemple, le vent est l’instrument d’une précisions inexacte. Ca me touche beaucoup, autant que sa façon d’invoquer Tati et Keaton et leur aptitude à explorer avec la plus grande précision une forme de maladresse. La précision peut passer par une vitesse folle (Keaton), par un suspens retenu au cordeau (Tati) ; par l’entremise de mouvements activant des échappées multiples.

RETOUR DE LA POSSESSION.

Olivier Marboeuf : Je me suis un peu éloigné des œuvres mais c’est aussi pour mieux y revenir. Pour moi parler du contexte d’inscription de celles-ci est très important car comme tu le notes plus haut, je cherche quelque chose qui se passe entre le contexte, que je ne pense pas neutre, et les œuvres que je ne pense pas stables. Il y a une forme de mouvement réciproque. Une possession. Les œuvres déplacent et fabriquent leur espace. De son côté, le soin et la recette mise en œuvre pour faire apparaître l’espace déploient de nouvelles significations. Comme je t’en ai parlé cette idée de possession est au cœur de mes recherches actuelles. Il s’agit de tenter de penser l’appropriation comme un geste qui produit un effet de retour. Je suis parti du mouvement colonial de l’appropriation des corps et des terres pour tenter de montrer combien les corps de ceux qui voulaient alors tout posséder sont aujourd’hui possédés par leurs prises. C’est ce qu’on appelle l’entre-capture. À la prédation capitaliste répond une possession par envoûtement. Il est toujours délicat de parler d’envoûtement car mes origines antillaises – comme je pense ton origine tunisienne sur d’autres sujets – pourraient être une fausse piste et faire penser à une forme de pensée exotique. Mais il s’agit plutôt de réfléchir à tous les flux – poétiques / politiques – qui fabriquent le corps contemporain et d’essayer de voir combien il devient un territoire, un champ de lutte – dont la forme la plus saillante aujourd’hui est la théorie des genres, qu’il me semble urgent d’étendre aux relations entre l’humain et le non-humain. D’ailleurs dans ta dernière série, tu travailles sur des gisants qui renvoient également aux multiples fronts de luttes qui se cristallisent dans le corps – le militaire comme corps constitué, le SDF comme corps quasiment dépouillé de tout statut social, corps nu, nul, qui ne compte pas – le corps sans statut qui est d’ailleurs au cœur de la dernière pièce importante de Mohamed Bourouissa, « l’Utopie d’August Sander. »

Il y a plusieurs choses qui touchent évidemment à cette idée de territoire dans ce travail en cours. D’abord le geste de mettre le corps en mouvement par l’intérieur. Il ne se trouve plus inscrit dans un espace mais est lui-même un espace qui bouge, qui se dissout en lui-même. L’autre chose est le choix que tu as fait de détourer les corps et de les poser sur des feuilles blanches, de les extraire de leur contexte et de les poser sur une « mer blanche » – une mer d’intranquillité, dirait Pessoa – où va se déployer un mouvement magique. Cela pose la lecture de la forme par la contre-forme et m’a fait immédiatement penser à des îles. Comme je t’en ai parlé, cela renvoie pour moi à quelque chose d’essentiel. Une nouvelle dynamique de lecture du monde qui prendrait l’océan pour centre et placerait les continents dans les marges. J’ai posé les bases de cette réflexion – comme un écho lointain à la lecture du fabuleux livre l’Atlantique Noir de Paul Gilroy- à partir d’un épisode de Deuxième Vie, un récit performatif que je développe au long cours. Il y a un personnage qui s’appelle Joseph – et qui pourrait être le père de Jésus comme l’allemand au coyote, et probablement un peu des deux – qui se perd dans une forêt de troennes, aux confins d’une banlieue indéfinie. Il pense qu’il ne va jamais s’en sortir, qu’il est perdu. Il transporte avec lui une encyclopédie de la Guadeloupe qu’il était sensé vendre. Alors qu’il n’a plus d’espoir, il tente de s’accrocher à une nouvelle géographie, une nouvelle relation à l’espace qui pourra le sauver – un rapport chamanique à la nature invisible du monde. Il se dit que s’il parvient à saisir la forme de la Guadeloupe, il sera sauvé, il pense à cette forme qui s’enfuit sans cesse. Alors qu’il va renoncer, il se dit qu’il va plutôt essayer de penser à la forme de l’Océan et dans la contre-forme de ce dernier se dessinera la forme de l’île qui va le sauver. Nous parlerons à l’occasion de la manière dont j’utilise la narration spéculative à des fins théoriques puisque cet épisode est devenu un outil pour des textes comme celui que j’ai écrit pour la Biennale du Bénin. Je lis le texte de Deleuze que tu m’as envoyé et que je ne connaissais pas. On en reparle.

Ismaïl Bahri : Gisants – c’est vrai qu’il y a de cela et je ne l’avais pas vu. Gisants, ou le rapport au poids d’un corps déchu, affalé, assoupi, meurtri… Je dois y réfléchir mais cette remarque m’aide beaucoup. Pour l’instant, je collecte quotidiennement des images sans chercher à les trier. Mais je vois déjà des familles commencer à se former. Les dormeurs, les soldats, les travailleurs, les foules – que ça soit des manifestants, des bandes ou autres. Autant d’images de corps prélevés de journaux divers, recadrés pour êtres soumis à une lente dilatation des points de couleurs – des molécules – qui les constituent.

J’essaye de travailler l’image comme membrane, c’est-à-dire comme élément d’un corps souple traversé par des mouvements internes. Les mouvements moléculaires provoquent une prise de corps, autant qu’une lente perte de corps. C’est à cet endroit que l’envoûtement que tu évoques m’interpelle. Tu parles de possession. Ce qui m’intéresse là est le rapport à un espace du dedans au sens de Michaux. Je pense à des altérations, à des mouvements, à des flux internes activant une partie dissimulée (et invoquant une contre-forme ?). On peut penser au vaudou, à l’acuponcture, à toutes ces pratiques qui permettent de connecter une partie du corps – un point de piqûre – à un hors champ fabulé ; corps, paysages, mondes…

Comment faire de l’espace du dedans une chambre d’écho d’un dehors ?

Il y a aussi la question d’un retour : soumettre ces images à un tel régime de dilution revient quelque part à les reconduire presque à leur état originel, à les décoaguler, j’ai envie de dire. Retour à l’envoyeur : l’image d’actualité imprimée en couleur redevient encre diluée et informe. Et de la forme, on revient à la tache. Métamorphose d’un film se faisant de l’intérieur de l’image, à partir de ses molécules mêmes.

Ce que tu dis des îles et des océans, de l’inversement des rapports de formes et des repères, m’intéresse beaucoup. Notamment le rapport à une topologie propre à un espace se redistribuant de l’intérieur. C’est, peut-être, une telle topologie qui se tend dans les vidéos que je travaille actuellement. Faire en sorte que des images se redéploient de façon immanente, à partir de points de piqûres. Redéploiement, redistribution d’un espace : je vois-là une déclinaison du travail déjà effectué sur les plis et les nœuds (Film et Dénouement).